UNSS : quand le sport partagé forge l’avenir

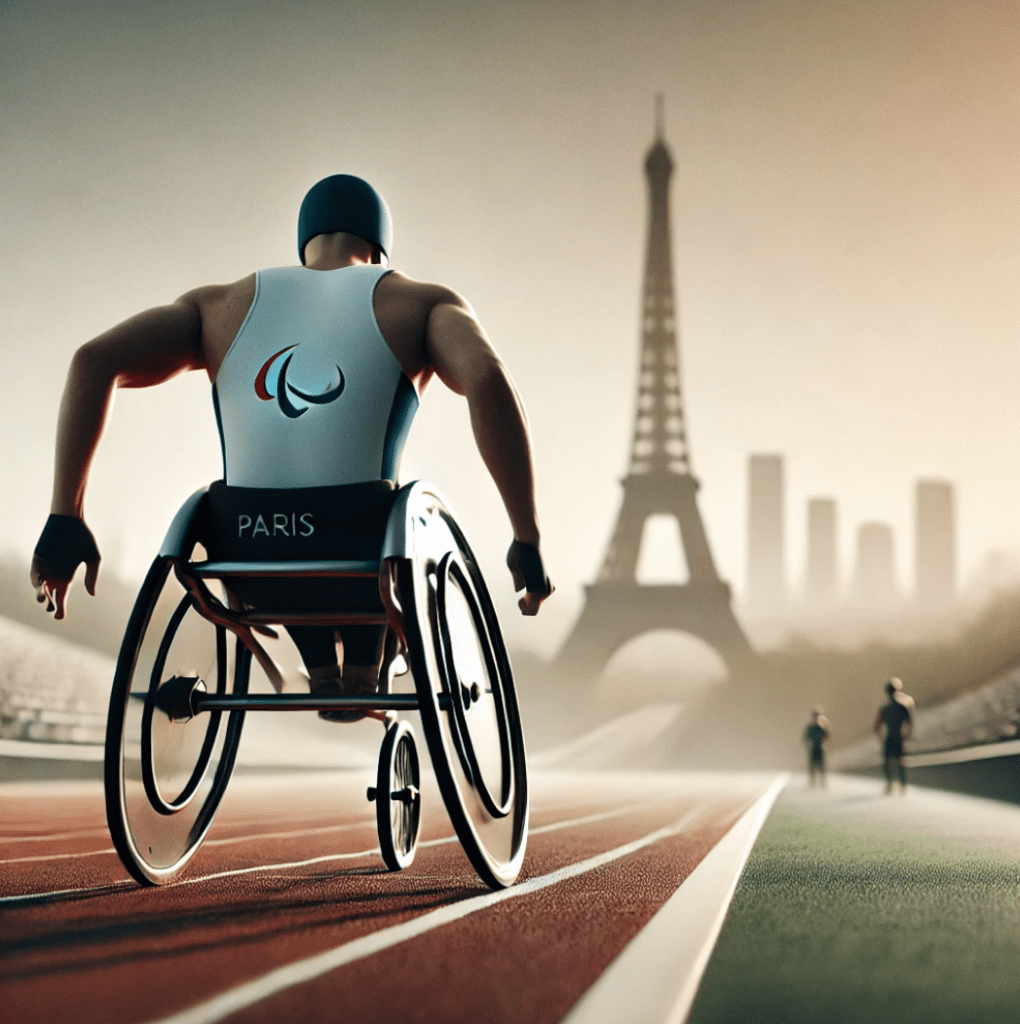

Le Sport Partagé à l’UNSS, un héritage innovant : CROSS NATIONAL SOLIDAIRE Les champions paralympiques de LA 2028 sont encore scolarisés aujourd’hui : quand le sport partagé forge l’avenir. Ce samedi 15 mars, Verneuil-sur-Seine a accueilli un événement sportif d’exception, réunissant des centaines de jeunes athlètes venus de toute la France sous l’égide de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Au-delà de la compétition, cette journée a mis en lumière une dynamique essentielle : celle du sport partagé, où élèves valides et en situation de handicap courent ensemble, s’entraident et se surpassent. Si certains de ces jeunes seront peut-être les champions paralympiques que nous applaudirons en 2028 à Los Angeles, c’est dès aujourd’hui, dans les écoles, les collèges et les lycées, que leur avenir se construit. Et au cœur de cette réussite, il y a l’engagement quotidien des professeurs d’Éducation Physique et Sportive (EPS) et des encadrants scolaires, véritables artisans du sport inclusif. Les enseignants d’EPS, bâtisseurs de talents et d’inclusionDans toute la France, les enseignants d’EPS jouent un rôle fondamental dans l’éveil et l’accompagnement des jeunes sportifs, qu’ils soient valides ou en situation de handicap. Leur engagement dépasse le cadre du cours de sport : ils repèrent les potentiels, adaptent les exercices, encouragent l’entraide et insufflent la confiance nécessaire pour que chaque élève, quel que soit son profil, trouve sa place et progresse. Grâce à leur travail quotidien, des passerelles se créent entre le sport scolaire et le sport de haut niveau. Nombre d’athlètes paralympiques d’aujourd’hui ont découvert leur discipline sur les bancs de l’école, portés par des professeurs qui ont su croire en eux et les guider dans leur parcours. Les enseignants d’EPS sont aussi les premiers à sensibiliser les élèves aux valeurs de l’inclusion et du dépassement de soi. Les compétitions mixtes organisées sous l’impulsion de l’UNSS, comme celle de Verneuil-sur-Seine, sont le fruit de leur engagement à long terme. C’est grâce à eux que des élèves qui n’auraient peut-être jamais osé participer découvrent la joie de l’effort et le plaisir de progresser ensemble. Le sport partagé, moteur de performance et de cohésionLes courses mixtes de Verneuil-sur-Seine ont une fois encore démontré que le sport partagé bénéficie à tous, tant sur le plan humain que sur le plan de la performance. En courant ensemble, en apprenant à se synchroniser, à se soutenir et à se challenger, les jeunes athlètes développent une vision du sport où l’inclusion devient une force et non une contrainte. Les professeurs d’EPS et les encadrants UNSS sont à l’avant-garde de cette approche. En intégrant ces valeurs dès le plus jeune âge, ils façonnent des sportifs plus complets, plus ouverts et plus résilients, qui pourront nourrir aussi bien l’olympisme que le paralympique de demain. Un appel aux partenaires pour doubler le nombre de licenciés en situation de handicapMalgré cette dynamique positive, beaucoup reste à faire pour rendre le sport scolaire encore plus accessible aux jeunes en situation de handicap. Actuellement, leur nombre parmi les licenciés UNSS progresse, mais l’objectif est clair : le multiplier par deux d’ici 2028. Pour atteindre cet objectif, L’UNSS appelle aujourd’hui les acteurs publics et privés à s’engager aux côtés des professeurs d’EPS et des établissements scolaires. Il s’agit d’investir dans : Des équipements adaptés dans les établissements scolaires La formation des enseignants à l’encadrement du sport partagé L’organisation de compétitions inclusives à plus grande échelle Une meilleure articulation entre le sport scolaire et les fédérations handisport Les enseignants d’EPS, aussi passionnés que dévoués, sont prêts à relever ce défi. Mais ils ont besoin de moyens supplémentaires pour amplifier leur action et permettre à chaque jeune en situation de handicap de découvrir et d’exprimer son plein potentiel sportif. Construire ensemble la génération 2028À quelques mois des Jeux de Paris 2024, la France s’apprête à célébrer le sport sous toutes ses formes. Mais déjà, les regards se tournent vers Los Angeles 2028, où une nouvelle génération de champions, formée aujourd’hui sur les terrains scolaires, défendra nos couleurs. Ce sont nos enseignants, nos encadrants et nos partenaires qui, dès maintenant, peuvent faire la différence. En soutenant le sport partagé, ils bâtissent un avenir où chaque jeune, quelle que soit sa situation, peut rêver plus grand et aller plus loin. Entreprises, collectivités, mécènes : rejoignez-nous pour que les champions paralympiques de 2028 puissent dire, un jour, que tout a commencé sur les terrains de leur école. Partagez cette page Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

UNSS : quand le sport partagé forge l’avenir Lire la suite »